【第1回「CSUP」最優秀賞】株式会社GYXUS 代表取締役社長 平田 富太郎氏 インタビュー

埼玉県でリサイクル石膏ボードの地産地消ビジネスの確立を目指す!あふれる廃棄石膏ボードの処理は喫緊の課題

生産活動や消費活動などのあらゆる段階で、資源の効率的かつ循環的な利用を図る「サーキュラーエコノミー(循環経済)」。埼玉県では資源の循環利用と県内産業の成長に向け、2024年度からスタートアップ企業などを対象に、サーキュラーエコノミーに特化したビジネスプランコンテスト「埼玉県サーキュラーエコノミースタートアップビジネスコンテスト(CSUP・シーサップ)」を実施している。

株式会社GYXUS(ジクサス)は、第1回「CSUP」にて「石膏ボード水平リサイクルによる循環型社会の実現」というテーマで最優秀賞を受賞した。建材として身近な石膏ボードのリサイクル事業を、ビジネスとしていかに発展させようとしているのか。同社代表取締役社長の平田富太郎氏にCSUP最優秀賞受賞後の変化、そしてビジネスの現状と今後を伺った。

株式会社GYXUS 代表取締役社長 平田 富太郎 氏

株式会社GYXUS 代表取締役社長 平田 富太郎 氏

増えゆく廃棄量、飽和する埋立処分場、広がらないリサイクル

平田氏はもともと、祖父が創業した大手石膏ボードメーカー、チヨダウーテ株式会社で取締役・専務執行役員を務めていた。同社が2021年にTOBでドイツ企業の傘下に入った後も経営に携わっていたが、自身が理想とするリサイクル事業を興すべく2023年10月に株式会社GYXUSを設立した。

石膏ボードは戸建て住宅やアパートだけでなくマンションや商業施設、オフィスビルなど多くの建造物には必要不可欠な建材だ。石膏と古紙を原料として作られているが、その石膏の4割が天然資源、5割は石炭火力発電所などで副産物として発生する化学石膏となっている。しかし、天然石膏は国内での産出がなく100%輸入に頼っているという。国内の化学石膏も減少傾向にあり、今後、石膏ボードの生産は輸入に頼らざるを得ない状況になっていく。輸送コスト高や円安の影響も鑑みると、石膏ボードの生産コストはさらに上昇していくと懸念されている。

石膏ボード原料の残り1割程度がリサイクル石膏によるものだが、リサイクル率は地域差がかなり大きいという。関東は比較的リサイクル率の高いエリアだが、リサイクルされずにほとんどが埋め立てられている地域もあるそうだ。

現在、建造物の建て替えや解体によって生じる石膏ボードの廃棄量は年間200万トン弱に上り、その40%程度がリサイクルされているそうだが、今後、耐用年数を迎えた建造物が増えるに従って石膏ボードの廃棄量も増え、2030年代後半には300万トンに達する見込みだという。現在のリサイクル施設のキャパシティやリサイクルコストなど取り巻く環境は厳しく、このままではその多くがリサイクルされずに埋立処理に回ると見られている。しかし、埋立処分場用地も限界を迎えつつあり、廃棄される石膏ボードの処理は喫緊の課題になっているのだ。

国内の化学石膏発生量減少と、増えゆく廃棄物、リサイクルの地域格差、そして限界を迎えつつある処分場。ここに平田氏は商機を見いだしたという。

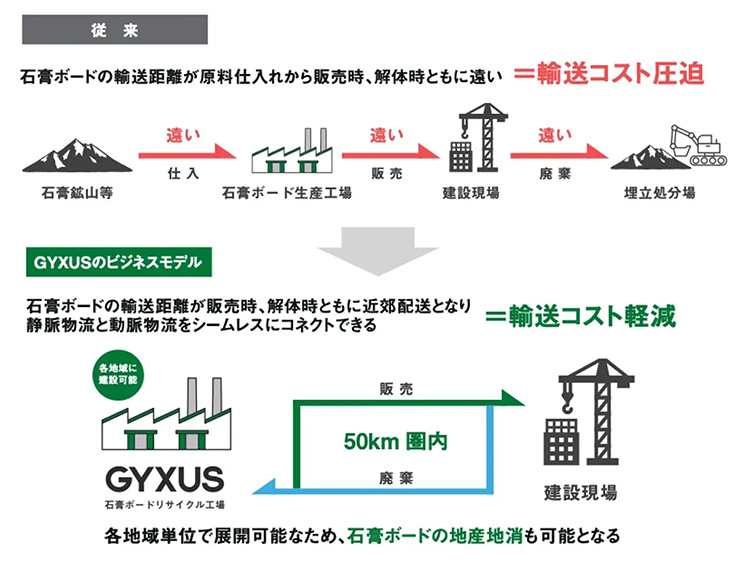

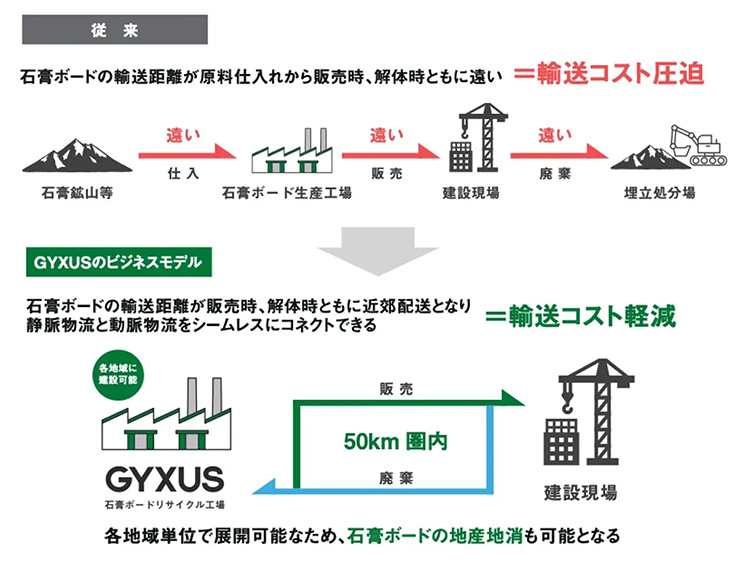

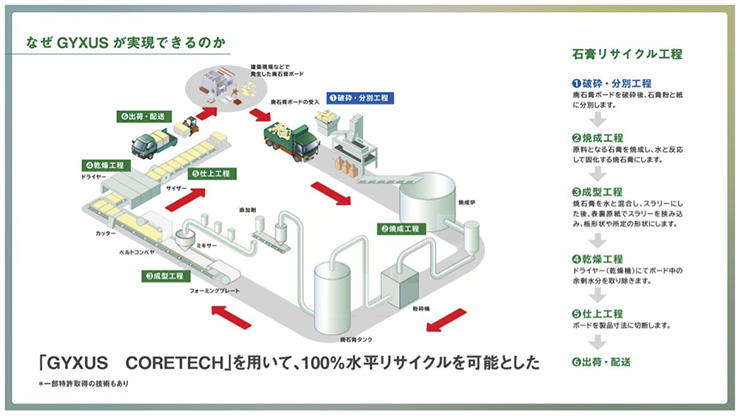

石膏ボードを消費地でリサイクルできれば輸送コストが抑えられビジネスとして成り立つ(画像提供:株式会社GYXUS)

石膏ボードを消費地でリサイクルできれば輸送コストが抑えられビジネスとして成り立つ(画像提供:株式会社GYXUS)

埼玉県でリサイクル石膏ボードを地産地消する理由

平田氏は、埼玉県のCSUPに応募した理由は2つあるとする。

「1つ目は埼玉県の市場が大きいこと。石膏ボードのニーズが多いのはもちろん、廃棄物の回収量も見込めます。現在、埼玉県内だけではなく東京からも廃棄される石膏ボード(以下、廃棄石膏ボード)が流れ込んでいるから。2つ目の理由は、県知事が先頭に立ってサーキュラーエコノミーを推進していること。行政トップが直接発信し取り組んでいる自治体は全国でも数少ないと思います」

東京は石膏ボードの廃棄量が多いが、土地の問題で処分場が少ないため、埼玉県や神奈川県など近隣の産業廃棄物処理事業者に引き渡している量が多いという。埼玉県や神奈川県の事業者は、リサイクルに適した廃棄石膏ボードがある程度まとまったら関東近郊にあるリサイクル工場まで運んでおり、リサイクルに適さないものやリサイクル工場までの輸送コストに見合わない少量のものは埋立処理されているという。

広い関東エリアの中でも、廃棄石膏ボードを完全にリサイクルできる事業者は数社だという。それは施設が大規模であり、用地確保や資金的な課題もあるからだ。

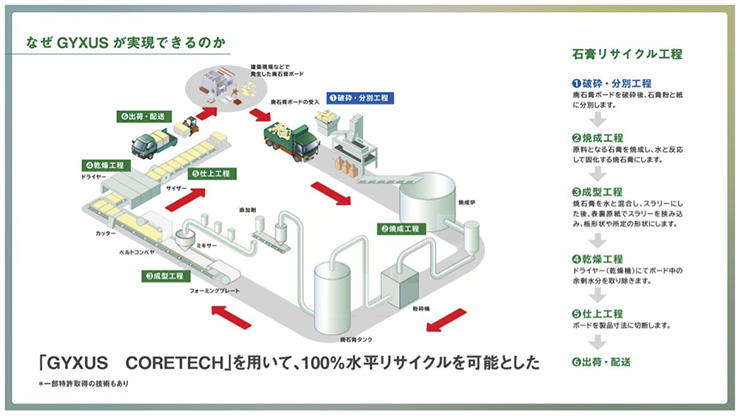

そこで平田氏は、小規模プラントで石膏ボードを再生する技術「GYXUS CORETECH」を開発し、リサイクル石膏ボードの地産地消を目指すことにした。

「新技術の下では、従来の10分の1以下の規模でリサイクル工場を建設できます。当然、建設コストも下げられます。これにより、埼玉県で発生した廃棄石膏ボードを埼玉県でリサイクルし、埼玉県で再活用できるようになります」

独自技術「GYXUS CORETECH」により小規模プラントでリサイクルが可能になる(画像提供:株式会社GYXUS)

独自技術「GYXUS CORETECH」により小規模プラントでリサイクルが可能になる(画像提供:株式会社GYXUS)

リサイクル工場までの輸送コストがなくなり、また、栃木県・群馬県・茨城県北部など埼玉県近隣からも受け入れることで再生効率が高まる。さらに、埼玉県内にリサイクル工場ができる事でこれまで分別されずに埋立処分されていた廃棄石膏ボードも受け入れ可能になる。これにより製造コストが抑えられるので、製品価格は新品の石膏ボードと同等にできるという。

CSUPの応募要件として「埼玉県内で事業展開すること」が挙げられているが、GYXUSのこうした地産地消のビジネスプランが評価されて最優秀賞の受賞となった。

GYXUSの再生石膏ボード(画像提供:株式会社GYXUS)

GYXUSの再生石膏ボード(画像提供:株式会社GYXUS)

行政が成功への道筋を全面的にバックアップ

CSUPに応募したもう1つの理由である、知事を筆頭に県を挙げてサーキュラーエコノミーに取り組んでいることに関しては、その後のビジネスの実現性に大きく影響していると平田氏は言う。

「CSUPの審査員はこの分野で著名な方々ばかりで、埼玉県が本気でビジネスとしてのサーキュラーエコノミーに取り組んでいることが明らかでした。そのCSUPで最優秀賞をいただいたことで、私たちの事業への信頼度も向上し、ビジネスの実現性に大きな影響を与えてくれています」

2024年11月12日に行われた第1回CSUPファイナルピッチ後の授賞式にて。写真左は埼玉県知事 大野元裕氏(画像提供:埼玉県)

2024年11月12日に行われた第1回CSUPファイナルピッチ後の授賞式にて。写真左は埼玉県知事 大野元裕氏(画像提供:埼玉県)

埼玉県が推進するサーキュラーエコノミーは、地球にやさしい・環境にやさしい・廃棄物ゼロといった環境負荷を減らす努力だけではなく、そこに関わる事業者が利益を上げ、成長を続けることでビジネスとして継続性を保つことを目指している。そのためCSUPも賞を授与して終わりではなく、その後のビジネスサポートに力を注いている。

「第一に、私たちを“製造業”だと考えてくれていること。これはリサイクルビジネスを展開するうえで大きなことです。さらに、リサイクル工場設立に向けてサポートをいただいています」

最優秀賞受賞の影響だが、それはすぐに現れた。まず、2025年2月に埼玉県でのビジネスパートナーが決定。GYXUSでは地元の企業と提携し、生産から販売までを共同で運営していく手法をとっている。埼玉県でもすでに事業パートナーとの契約が進み、また、地元の金融機関との融資協議も進んでいるそうだ。

リサイクル工場の開業に向けた準備は順調に進んでおり、2025年度中に土地の選定を終え、2026年度に着工、2027年度から2028年度に竣工・稼働開始を目指す。埼玉工場では、埼玉県で発生している廃棄石膏から、年間1万トン~1万5,000トンのリサイクル石膏ボードの生産を予定しているという。

「CSUPでの受賞、そして行政のバックアップによる順調なビジネスの滑り出しは、他の事業にも影響を与えています。受賞をきっかけに、県のサーキュラーエコノミー支援拠点である『サーキュラーエコノミー推進センター埼玉』のサーキュラーデザイン研究会に参加しているのですが、そこで出会った地元企業と新たなビジネス展開に向けた協議を始めました。実現すると、埼玉県内の廃棄石膏ボードのほぼすべてをリサイクルできるかもしれません」

例えば、廃棄石膏ボードのうち異物が付着しているなど、リサイクルに適さず埋立処分せざるを得ない品質のものが発生量の10~20%存在しているが、これを活用して石炭と芒硝を抽出するのだという。芒硝は入浴剤などに使用されているが、これも国内生産量が減少し輸入が増えているそうだ。

この技術が開発されれば、過去に埋められた廃棄石膏ボードを掘り起こして再利用することも事業として検討しており、GYXUSとして埼玉県のサーキュラーエコノミーの推進に向けた補助事業に申請する方向で準備中だという。

なお、県内企業のサーキュラーエコノミーへの取組を支援する「サーキュラーエコノミー推進センター埼玉」では、企業同士のマッチングや研究会、セミナー、展示会、資金獲得支援など多方面でサポートを実施している。県産業部門がこうした組織を設置して企業支援しているのは全国でも数少ないそうだ。

埼玉はサーキュラーエコノミーの先進地域

最後に、今年の第2回CSUPに応募するスタートアップに対するアドバイスを平田氏に伺った。

「CSUPへの応募に際しては、取り組む社会課題を明確にし、その課題をどう解決するか、その具体策を訴えることが重要になると思います。行政によるスタートアップコンテンストは、その後の多大な支援を期待でき、ビジネス的にも人脈的にも広がりが待っています。

特に埼玉県のCSUP受賞には大きなインパクトがあります。例えばAIなどの最新IT技術なら東京都のスタートアップコンテンストを目指すのもいいでしょう。しかし、先ほど述べたように、埼玉にはサーキュラーエコノミーの巨大な市場が眠っています。この分野でのスタートアップ起業や事業展開を目指すのならば、日本でも有数のサーキュラーエコノミーの先進地域である埼玉を抑えることをお勧めします」

埼玉県サーキュラーエコノミー

埼玉県サーキュラーエコノミー 埼玉県サーキュラーエコノミー

埼玉県サーキュラーエコノミー